2週間遅れの日記。連休ずっと歩き回っている気がするがせっかくだから最後まで動くか、と思い、掃除とかしたあとに恵比寿へ。

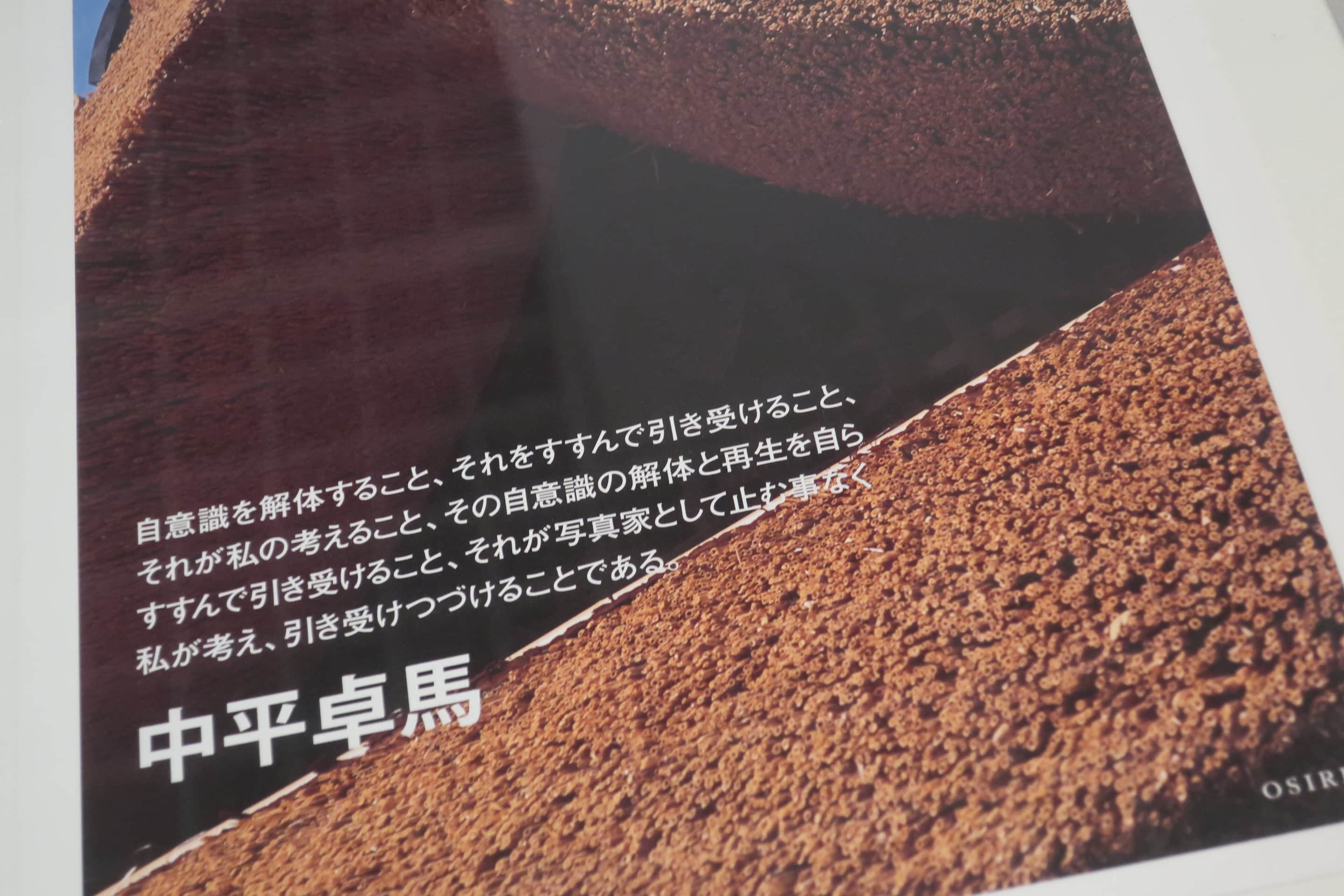

4年ぶりに来る写美。ちょっと前に中平展見たり、横浜トリエンナーレでもやっぱり写真作品がすごく目に留まったりもしていたので、まもなく会期終了の木村伊兵衛展へ。

カルティエ=ブレッソンが好きなので、その流れで木村伊兵衛も当然好き。改めてみても、報道写真とひとくちには言うものの、被写体との距離感が物理的にも精神的にもあまりにも絶妙で、まねできないなあと思う。市井に入り込んで人と触れ合い、それでも一歩引いた眼差しが本当に特異である。切り取られた時代背景と暮らし、人々の表情がとても生きたものとして受け取ることができるのは、そういうドキュメンタリー的感覚のおかげだなと。

この前日に新宿の街に出てて、歩行者天国なってるしカメラも持ってるし久しぶりに写真でも撮るか、と思ったけれど、いざカメラ持っても全然撮るイメージが湧かなくて。8年ぐらい前まではあれだけ歩いて回ってた新宿で、街並みもそこまでは変わっていないのに。でも空気はすごく変わったなあと思う。街と人が交わる瞬間を全然とらえられないし感じることができない。自分の感度が落ちたのも確かではありますが、まあそんなことがあり、ここで見た写真群のぶっ刺さりが半端なかったわけです。

後半の「中国の旅」パートにそんなような記述があったけれど、「社会が一つの方向に進んでいる」アトモスフィアはフィルムの中にまざまざと写し取られる。その方向が果たして正しいものだったかは歴史が決めるとして、写真表現の中のそんな表象、への憧れ、みたいなものが自分の中で可視化されたかんじ。

写美をあとにした流れでそのまま隣のガーデンホールでKAWAII LABのライブ見る。どういう流れだよという感じですが、最近アイドルのライブ見てないしということで当日券で。ライブはカワラボメイツ、SWEET STEADY、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPERの順で数曲ずつ披露してく流れ、はじめ3つはミリしらにも程があったのですが、SWEET STEADYの曲は好きめなエモみもあり。FRUITS ZIPPERはさすがに何曲か知ってた。対バンでも全体で盛り上がるもんなー強い。

特典会はさすがになぎゅちゃんと。僕はAKB時代のなぎゅちゃんと会ったことはないのですが、前々世ぐらいの頃からTwitterはフォローしてて、シンプルに顔が好きっすね。踊ってても笑顔が可愛かったし、話してて雰囲気が昔やってた配信と変わんないなーと思ってひとりで感動してた。そんなような話もしつつ、なぎゅちゃんと同期の子推してたんだよねーみたいなことを匂わせておく。

外でたらブルーノートプレイスの前でDJイベントやってて80年代AORを浴びた。その後はカフェ入ってなんか書き物。駅前にできてた大型ユニクロも見つつ離脱。新宿に移動してオクトーバーフェストでブルストも食べた(飲酒なし)。