このあいだ言っていた、おととしというか去年の初めに書きかけてたものちょっと修正したものです。本当は10枚ぐらいセレクトしてたんだけど…

なんかあんまり肝心なアルバムを聴いていない気もするけれど久しぶりに。

音楽2018

Fred Hersch Trio / Live in Europe (Palmetto, 2018)

アニソンとかアイドルソングばかり聴いてる自分をジャズに引き戻してくれる作品というのが定期的にあって、過去にはポール・モーシャンとか、アトミックのアルバムがそうだった。今年(2018年)の場合はそれがフレッド・ハーシュだった、という。グラミーも受賞したピアノトリオ作品。モンク、ショーターといった歴史を参照しながらもフォームは変幻自在。三者相互の意識の交換が、じつに有機的に、高いテンションを伴って行われる様が記録されていて、これがジャズとして面白くないわけがなかった。絶えず姿形を変えすべてを吸収していく一つの新しい生物のように、そのプロセスそのものこそが現代のジャズであるかのように。ジャズが謎の音楽と化した時代、ピアノトリオという形式自体がトラディショナルに感じられたりもする時代にあっての、ピアノトリオ作品の新しい指標、としたい。

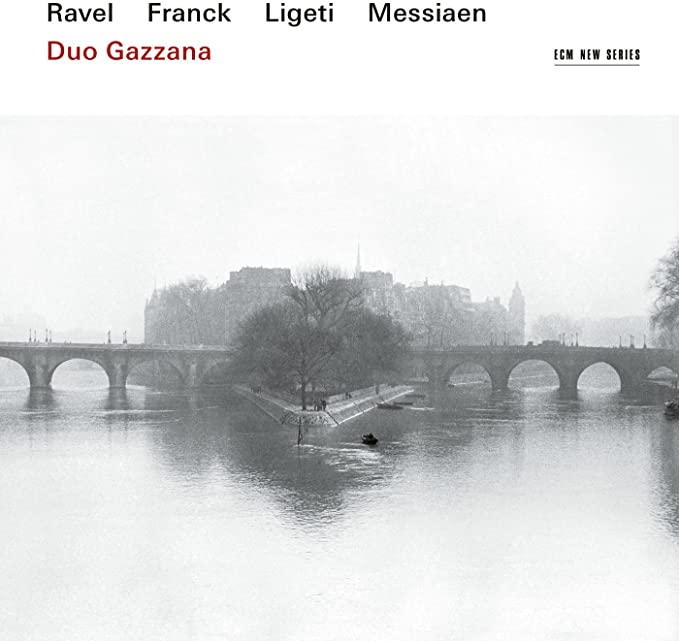

Duo Gazzana / Ravel, Franck, Ligeti, Messiaen (ECM New Series, 2018)

ECMの録音に聴かれるあの深い残響。あれがお腹いっぱいに感じる時期もあったりする。のだけど、このデュオ・ガッザーナの作品集には久々に録音でやられてしまったという感があった。カルティエ=ブレッソンによるパリ・シテ島のジャケット写真(ビル・エヴァンスのThe Paris Concert 1と全く同じ引用である)に目を引かれながら再生すると、1曲目のラヴェル「遺作ソナタ」から、ほとんどオフマイクで録音されたような、空間を経由したピアノの音が聞かれて、そのままジャケットの中の朝まだき霧中の世界へ自分を連れて行ってくれるのである。ラヴェル最初期の作品でもあり、フォーマットとしてはまだ19世紀音楽ではあるが、旋律の動きや和声感覚はすでにラヴェルらしいもので、これに続くフランクの牧歌的なソナタと、鋭くアブストラクトな美しさをたたえるリゲティやメシアンの作品とを繋ぐものでもある。演奏そのものも素晴らしければ、プロデュースやエンジニアリングにもますます感服。

Rafiq Bhatia / Breaking English (Anti, 2018)

自分が音楽を聴くときに、ざっくり「好きな音楽だ」と感じるある指標として「ジャズ耳で聴ける」というのがあるのだが、それはリズムとかインプロヴィゼーションといった要素が織りなす一つのイディオムを感じられるかどうか、みたいな話である。上にも書いたように、2010年代においてジャズはほんとうによくわからない音楽になっているので、「話が通じるか」によってジャズ耳で聴けるかそうでないかを判断しているようなところがある(これは音楽そのものの良し悪しには関係はない)。

そんな2010年代も佳境に入った中での、ラフィク・バーティアのこの作品はある意味決定的だった。何が決定的なのかというと、聴いてみてもまったくジャズのように思えないのに、ジャズの語法で聴けてしまうのである。単にエレクトロニカ/ポストロック的というだけでは到底片付けることが出来ない緻密に構築されたサウンドスケープ、縦横無尽に駆け巡るビート、その根底に静かに響くノイズ、そしてカルナティック・ヴァイオリンの音色…あらゆる「情報」が去来してなお、この音楽をジャズとして理解してしまうのは、ジャズ・ギタリストが創った音楽であるという観念によってのものだろうか。むろんそれだけではないはずなのだが、結局「よくわからない」。そのわからなさがジャズを更新させていく、のかも。