GW後半の話。なるべく人でごったがえしてない場所に行きたいなあと思って、茨城のほうに小旅行してきました。こういうときいつもなら伊豆方面に行くんだけど、先月行ったしそこばっかりでも面白くないということで。茨城も大洗やひたちなかは大混雑と思われるので、少し外したルートを取ってみる。

まずは常磐線で水戸へ。特急で行こうと思ったら当日はもう満席ということで普通列車グリーン車課金。水戸までグリーン券買ったけど土浦で乗り換えたらグリーン車連結なしのE501系で、結局立って乗ってた。まあポイントなのでいいのですが。

水戸で駅弁を買って、水郡線に乗り換え。ここからはE130系気動車でした。おそらく(少なくとも日本では)気動車に乗るのが初めてだったのでエンジン音が新鮮。揺られながら奥久慈しゃも弁当を食べる。うまかったー。

1時間ほど乗って袋田駅に到着。袋田の滝は前から来てみたかったんですよ。滝の入り口エリアまで出ているバスは交通系ICは使えないもののクレジット系のタッチ決済が利用できてめっちゃ助かった。入り口エリアの土産物街も風情あってよかったなー。滝から注いでいるその名も滝川の穏やかな流れも感じつつ。

トンネルをくぐって観瀑台へ到着。人少なそうと思って来たけど結構人がいた(笑)でも全然快適に過ごせるレベルなんでありがたい。ビジュアルも大迫力だし水の音がよく反響して空間を抜ける風とともに涼しげに感じられてとてもよかった。周りの緑も美しい。観瀑台の柱とかも雰囲気あって、ついついそれも入れて写真撮りたくなる。

吊り橋を渡ったところの休憩所で鮎の塩焼きとかも食べつつ。ハイキングコースもあるみたいだったのだけど、この時点でわりと良い時間だったし今回は断念…。でもめっちゃいいとこでした。温泉入って滞在するのもよさそう。

もうバスは終わってたので帰りは駅まで歩き。長閑でとてもいいです。また気動車で水戸まで戻って再びの常磐線。

久しぶりの日立駅。全然意識してなかったのだけど、前にライブで来たのは2021年5月4日で、ちょうど3年でした。海が見える場所にも行きたかったのと、その3年前に来たときに行き損ねたパスタ屋さんに行きたくて。もう薄暗い時間帯だったけど駅の展望スペースとカフェはまだまだ人がいた。

トマトクリームベースの魚介スパゲティにイタリアンビール。サーモンのカルパッチョとかもつまみながら。魚介がごろごろ具沢山でめちゃ満足感あり。美味しかったー。つぎはピザも食べたいところ。

日立駅のホテルは空いてなかったので一駅移動して常陸多賀で一泊。さすがにもう日立駅も人が少なくなってたのでピアノ弾こうとしたら、酔っ払いすぎてて指を動かす疲労感がやばすぎたのでやめ。

翌朝はまた日立へ。明るいうちに海が見たかった。シンプルに海が広くていい眺めなのもあるし、この海に沿ってバイパスが横切る光景が珍しくて、ずっとあの駅にいても飽きない。海が近すぎないのも逆にいいんだろうな。日立に泊まれたらワンチャン日の出見たかった。

日立は駅前にシビックセンターという変わった形の建物があって、プラネタリウムとか展示スペースがある文化施設になっているみたい。ロビーにグランドピアノもありました。この日は建物前の広場で音楽イベントをやっていて、サザンのカバーバンドとか地域のビッグバンドの演奏が聴けて思いがけず楽しかったのでした。

お昼ぐらいにまた水戸へ。水戸は駅に降りるのは5年ぶりくらいかな。その時から行ってみたかった水戸芸術館が目的地。ここでパイプオルガンのミニコンサートがあるということで、なんとか開演に間に合い座席も確保。水戸芸術館のエントランスはキリスト教建築をなぞった形になっていて、残響が空間全体で感じられてとても心地いい。プログラムはデュプレ:行列と連祷とデュリュフレ:組曲 作品5。近代以降のオルガン曲、宗教曲ってメシアンぐらいしかイメージがなかったので興味津々で聴いてた。

オルガンコンサートが終わってから隣の水戸市民会館のエントランス広場でも地元の水戸市吹奏楽団のミニコンサートが聴けるということで移動。ディズニーナンバー特集で、アンサンブルから合奏まで楽しめた。ジャンボリミッキー初見。Tpでめちゃめちゃうまい人いたなー。アンサンブルはユーフォ3人の曲がよかった。最近Tbはじめ中低音の金管楽器がすごく魅力的に聞こえるんですよ。

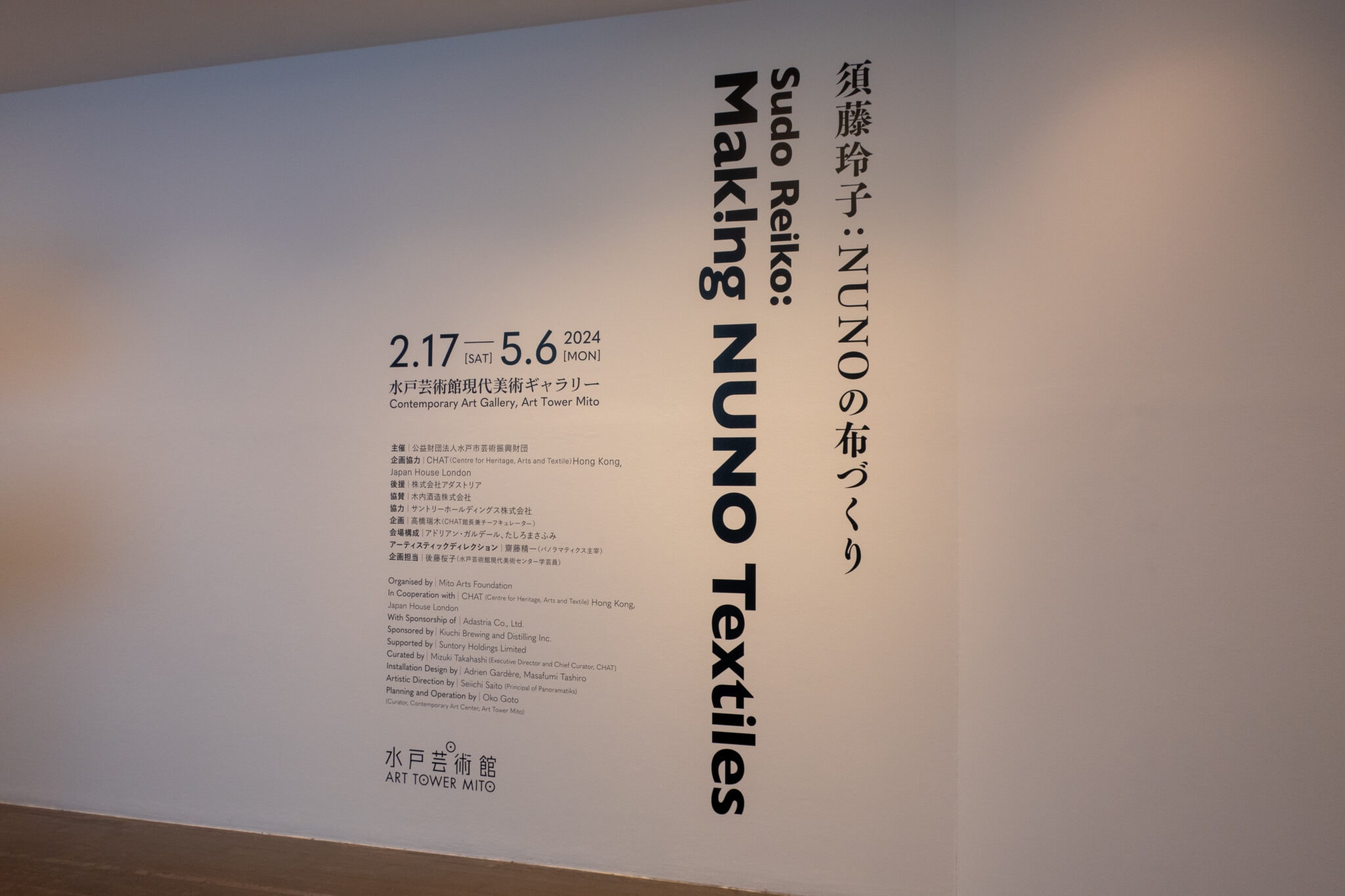

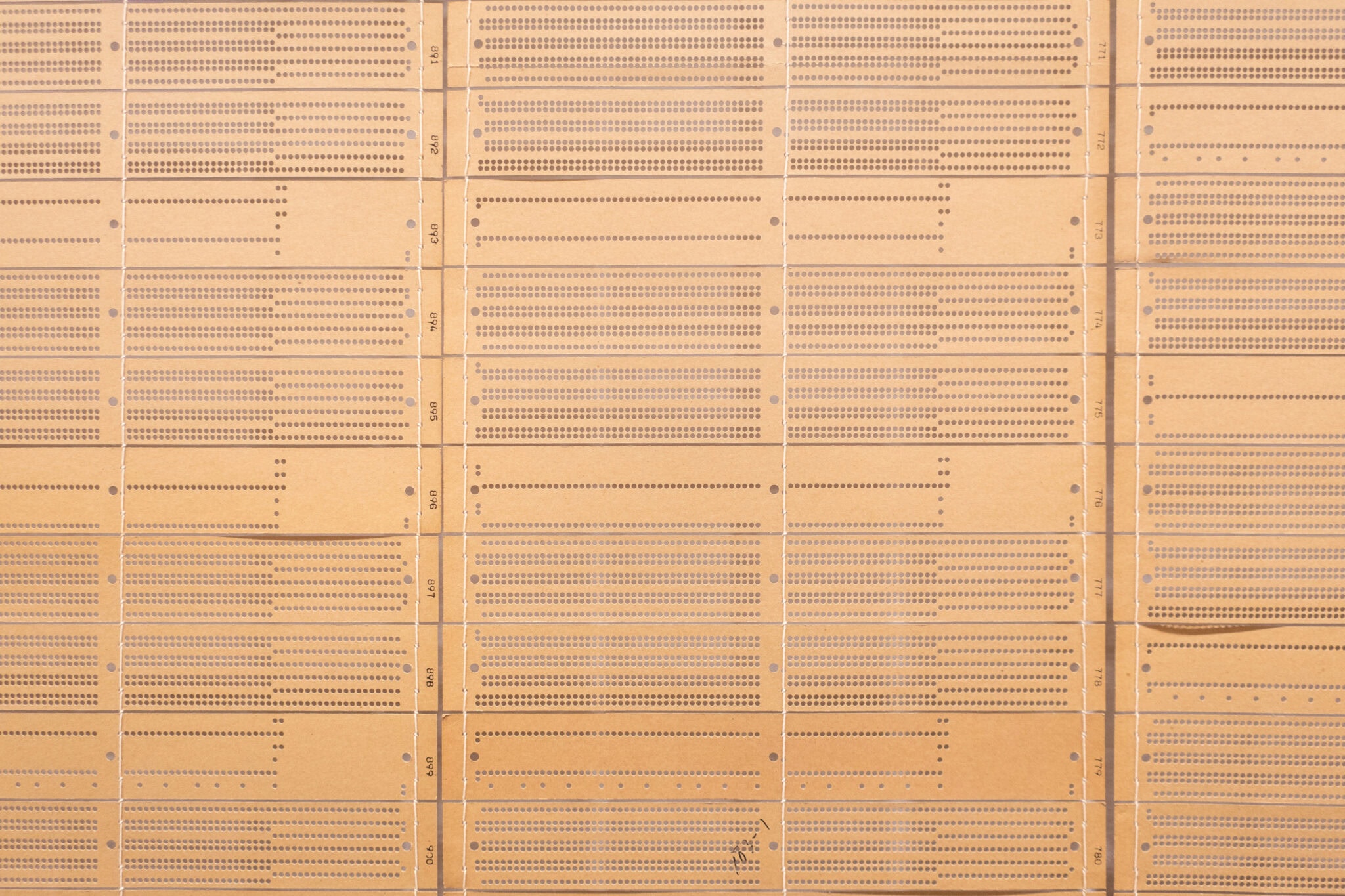

コンサート聴いてたらランチタイム外れてしまったので商業施設のうえの蕎麦屋で腹ごなししして、再び水戸芸術館。企画展「須藤玲子:NUNOの布づくり」を見る。テキスタイルデザインの展覧会って初めてだったけど、10cm四辺の作品でも形状、生地、加工、色、デザインなどなど構成要素が多いので作品としての奥行きがかなりある。実際に自分の手で触れて風合いを感じられるのも、生地の成り立ちをインスタレーション的に表現してたりするのも面白くて、体験としてとてもいい展覧会だった。現代的表現としてのこいのぼりインスタレーションこいのぼりなう!は圧巻でした。

近くの古民家カフェで一休みしてから帰路へ。結局水戸芸術館の界隈でずっと過ごしてて、すごーく楽しめた。シドニーとかもそうだったけど、芸術が手軽に身近に触れられる街が本当に好きだ。残念ながら芸術監督たるマエストロ小澤征爾は先ごろ世を去りましたが、芸術館の誇るコンサートホールATMもいつか来てみたいものです。そうそう、芸術館のショップに小澤征爾指揮による水戸室内管弦楽団/児玉桃のECM New Series作Hosokawa / Mozart(細川俊夫:月夜の蓮 -モーツァルトへのオマージュ-/モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番)が置いてありました。ECMファンとしては思わず立ち止まるよね。

特急ひたちで帰京…でこの日は終わらなくて、さらにもう一発(ズン)、東京国際フォーラムでラ・フォル・ジュルネTOKYOを見る。

最終プログラムの東京フィルとエリックミヤシロはじめジャズ・フュージョン系プレイヤーとのコラボレーションステージ。塩谷哲がソリストを務めたラプソディ・イン・ブルーはすごいんだけど、カデンツァが饒舌すぎるかなという感じ。でもまあクラシック音楽の奏者がやると1920〜1930年代アメリカをそのまま持ってきました、みたいな雰囲気なので、それとは違う風を持ってきているのはこのステージならではいいなと。

続くボレロは塩谷に加えてエリック宮城、本田雅人、中川英二郎と日本代表ブラス隊みたいなメンバーが出てきて、かつエリックのオリジナルアレンジを加えての演奏。途中から急にビートが変わり4バースでソロ回しが始まっておもろかった。エリックとよく一緒にやっている川村竜のベースのウォーキングがぐいぐい来てよかったな。エリックの超ハイノートも聴けて、思えばボレロから遠いところまで来たもんだ、というところでまた急にボレロのエンディングに繋がるので忙しかった。プレイは楽しかったけどアレンジは別の曲挟まってたなーって感じ。ボレロの原曲が持っているスパニッシュなフレイヴァーをもっと匂わせてもいいんじゃないかと。

アンコールはバンドだけで、なんとハービー・ハンコックのWatermelon Man。ドラムまで全員で1コーラスずつソロ回して大盛り上がりで終わり。これはもう普通にジャズのライブ来たみたいなもんなのでめっちゃ楽しかった。そういえば高校生の頃、この東京国際フォーラムでハンコック本人のピアノ聴いたんだよね。そんなことを思い出しながら今度こそ帰路。自然あり、音楽ありアートありの充実した旅でありました。